2025年5月・6月の成分表

摂取したとて書くことも書かないこともある 倍率80%くらいが可読性◯

目次

-

5/3

- 月ノ美兎 2ndワンマンライブ『Paper Rabbit』 5/5

- 貴志祐介『青の炎』(角川文庫) 5/5

- 埼玉県立近代美術館『メキシコへのまなざし』展 5/6

- 森美術館『マシン・ラブ』展 5/10

- 映画『籠の中の乙女』(2009) 5/10

- 映画『憐れみの3章』(2024) 5/16

- 青本瑞季文芸個人誌『Light like ghost vol.1』 5/24

- ヘル地獄『月岡黛三峰』 5/25

- デレステコミュ『Fin[e] ~美しき終焉~』ほか 6/12

- Jesus Molina@Blue Note Tokyo 6/15

- ジョアン・コプチェク『<女>なんていないと想像してごらん』(河出書房新社) 6/24

- 井上先斗『イッツ・ダ・ボム』(文藝春秋) 6/28

- 尾関修一『麗しのシャーロットに捧ぐ: ヴァーテックテイルズ』(富士見ミステリー文庫) 6/30

- アヴラム・デイヴィッドスン『どんがらがん』(河出文庫)

- 振り返り

5/3

月ノ美兎 2ndワンマンライブ『Paper Rabbit』

委員長……ありがとう…………

月ノ美兎さんはその歴史において、VTuberという存在(あり方)の火付け役のひとりであるというところに留まらず、バーチャルであること、「月ノ美兎」であることで何が可能なのか、何が表現できるのかということをつねに証明し更新し続けている存在であるわけで、このライブにおいてもそのチャレンジング精神、エンターテイナー精神は遺憾なく発揮されていた。本当にすごい。

VTuberって結局ひとじゃないですかっていう指摘はたしかに妥当な場合もある一方で、VTuberじゃないとできない演出、見せ方をいくつも盛り込んで、「VTuberはこんなに楽しいことができる」と身を持って示すことはやっぱりVTuberにしかできないし、けれどVTuberなら誰でもできることでもない。そのうえで「月ノ美兎」という存在の歴史をなぞるように、ここまで丁寧に自らのファンに向けて楽しい景色を共有できるのは、それは長谷川白紙さんもラブレター(光る地図のこと)を書くことですよね……

たとえば同様に最古参でありながら今に至るまで徹底して自らの設定(ロールプレイ)を大事に守り続け、世界観を維持しつつも活動の幅を広げたりオリジナル楽曲を作り続ける名取さなさんにも似た種類の矜持が見て取れるように思うのだけど、名取さんとぽこピーのふたりが参加してるPaper Rabbitの同時視聴のやつまだ見れてないんですよね。見たい見たい見たい。時間の使い方が下手すぎる。

5/5

貴志祐介『青の炎』(角川文庫)

母と妹と平穏な暮らす高校生の主人公の生活は、10年前に離別した養父が突如現れ、家に居座るようになったことで崩壊の危機に直面する。家族を守るため、主人公は養父の事故死に見せかけた殺害という完全犯罪を計画する。

この若さの主人公のピカレスクものって珍しい気がするのだけど、そのぶん幼馴染の女の子との青春模様みたいなのもあったりして、復讐劇(犯罪小説)ではありつつも暗くなりすぎない爽やかさみたいなものがある。高校生が余裕でお酒飲んでるのも時代だな~~という感じでいい。酒やナイフ、ロードレーサーといった品々の固有名詞やその蘊蓄だとかみたいな、登場人物のこだわりやこだわりに付随するディレッタントな知性的なものを演出する雑学以上衒学未満といったガジェットの選び方が貴志祐介さんだな~という感じがする。東京の管理がザルな私書箱を探しに行って契約して、インターネットの怪しいサイトで注文した薬物を自宅の神奈川から東京に受け取りに行く、みたいなシーンもあって、1999年発行というのを考えるとだいぶ使えるものをすべて使っているなという感じがする。

一方で、主人公の高校生の精神的な未熟さによる過剰な暴走が主題として描かれているのだけど、これが物語の軸をブレさせてしまっているような気もする。主人公側にはやむにやまれぬ正義があった、という保証があればこそ、それが彼の行動に正当性を与え、彼がどうしてもそれを行わなければならなかったという残酷さをもたらしたり、殺害計画が上手く行かなければそれが悲劇に転じるところ、彼の未熟さを強調することで過剰な義憤に駆られた空転で全部が破滅に向かっていくという青春の愚かさの方に力点が行ってしまっているように見える。これはべつに穿った読み方ではなく、たとえば最後の方で明らかになるあれこれを加味すれば意図してこの力点をつけているように思うのだけど、な、なぜ……? という気持ちになってしまう。残酷さや青春の痛ましさみたいなものは「最善を選び続けたはずなのに踏み外してしまう」という構図にこそ存しうると思うのだけど、愚かしさを作中で客観的に描きすぎてしまうと、裏で残酷さを仕組んでいる作者の顔が浮かんできてしまうか、「う~んまあ明らかにぶら下がってた最善手を選べなかったからねえ」という気持ちになってしまって、これで感動作みたいな顔をされても……となってしまう。

とはいえ、犯罪小説でありながら終始江の島や湘南海岸の青く爽やかな夏というイメージが強く脳裏に焼き付く青春小説というこの作品の空気感はあまり類を見ないもので、読んでいて非常に心地よかった。嵐のニノが主役の映画化もしていたらしく、え~見てみたいですね~という気持ちになった。見ればいいのではないかと、そう思います。

5/5

埼玉県立近代美術館『メキシコへのまなざし』展

メキシコ美術の展覧会。メキシコの作家によるものだけではなく、岡本太郎や、1950年代に日本に盛んに紹介されるようになった当時にメキシコ芸術に影響を受けた瀧口修造まわりの友人といった日本の作家のものも多く(むしろメインとして)展示されていて、日本からの「メキシコへのまなざし」の歴史を概観することができる。

「モダンな作品はスタイリッシュさがあるけどそこに抗したくてどぎつい色のものをつくってる」みたいなことをいっている岡本太郎の対談が載ってる雑誌とかも置いてあって、そういう思想的なバックボーンを知らなかったのでびっくりした。もちろんちゃんと考えればそんなことはないのだけど、小さいときに岡本太郎の作品を見て素朴に「昔のひとだからこういう荒々しい原色的な色づかいなのかなぁ」みたいに思ったときの感覚を明確に改める機会がなくここまで来てしまっていたので、モダンという波に抗うようにして創作をつづけ、メキシコ芸術にそのヒントを見出していたという視点から見るとそれまでとは見え方が異なってくるところがあった。

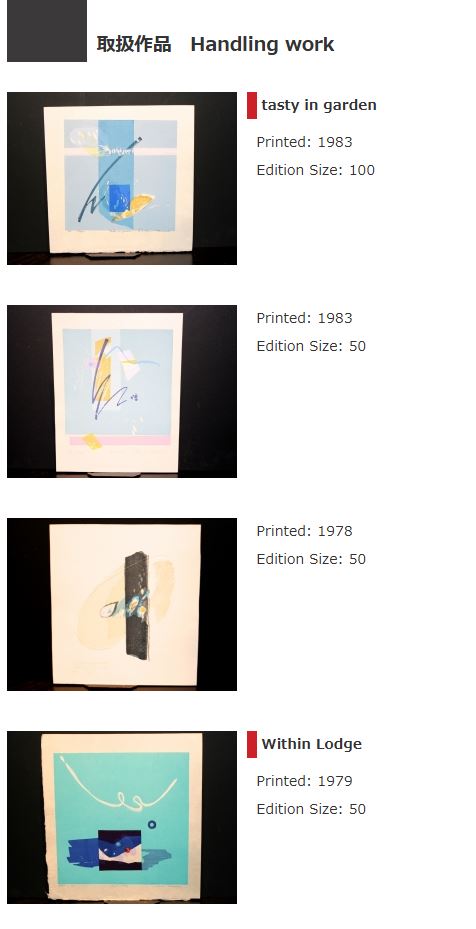

帰り際、図録を買ってしまったくらいにはいい展示だった。「力強い原色の抽象画」一辺倒ではないメキシコ美術の奥深さがが感じられるというか、でも(雑な言い方にはなるけれど)神話の影響というか国民性というか、スケールの大きい作品が多いな~と思った。面白かった作品でいうと、フランシスコ・トレドの「馬の主人」は一匹の馬とたくさんのサソリが描かれていてなんともいえない愛嬌があった。高橋力雄は抽象木版画という(全然知らなかった)ジャンルの作家で、抽象的な形の組み合わせとモダンなシンプルさのコントラストが目に楽しい。メキシコ展なので、展示されている高橋力雄の作品は渡墨して以降の作品のうち原色を用いているものが多かったものの、Googleで検索してみるとパステルな色づかいの非常に軽やかな作品も多くて、たとえばここ(https://www.shinkura.jp/artist/view/99)で売られてる4作品(↓)とか、めちゃめちゃよくないですか? 富豪だったら思わず買いに行っていたかもしれない。展示では「実験的かつリリカルな抽象版画」と書かれていて、絵にもリリカルって言葉を使うんだな~という発見があって面白かったです。

富豪だったら思わず買いに行っていたかもしれない。展示では「実験的かつリリカルな抽象版画」と書かれていて、絵にもリリカルって言葉を使うんだな~という発見があって面白かったです。

5/6

森美術館『マシン・ラブ』展

ゲーム、AI、仮想現実...みたいなテクノロジーをテーマにした展覧会。映像や造形物、インスタレーションの展示もあれば実際にプレイ可能なインディーゲームの展示なんかもあって楽しかった。友人と行ったのだけど、 入口に展示されてる用語集に「MAD動画」の項目があって「わたし去年つくりましたね〜」みたいな会話が発生した。篠澤広さんありがとう。VRChatでの集合写真というかアバターたちの生活を切り取ったような写真の作品もあったんだけど、「版権キャラがいないのがフェイクって感じするな~」みたいな感想を聞いてそうですよね~と思った。ジャコルビー・サッターホワイトというひとのアフロ・フューチャリズムのビデオインスタレーションなんかもあって、内装まで統一されたデカい部屋の巨大スクリーンに夢みたいな映像と音が流れ続けるかなり異様な空間になっていてよかった。

これ見たあとに、併設されている「東京アンダーグラウンド 1960-1970年代―戦後日本文化の転換期」を見たんだけど、こっちのほうが興味深かったかもしれない。天井桟敷みたいな当時のアングラ演劇のチラシやポスター(とにかくセンスがいい!)がたくさん飾られていたり、反体制運動と交わっていたために運動の衰退とともに姿を消していったアングラ文化の歴史が事細かに説明してあるパネルがあったりだとか。赤塚行雄『ゲバ・アン語典』も並んでいて面白かった。この本面白いんですよね。力の入ったパネルを含め、とにかくすごい情報量できれいなポスターも多かったのにこの展示だけいっさい写真撮影禁止で、これが非常に惜しかった。(見きれないので)

あとこれ見たあと歩いて東京タワーまで行ったんだけど、かなり面白かったです。小さいときに行ったときはお土産物屋さんと登れる階段くらいしかなかったイメージがあったんだけど、ショッピングモールみたいにいろんな商業施設とか飲食店が入ってビアガーデンが併設されていたりして、いまってこうなってるんだという驚きがあった。東京タワーに来てボートレースのVRシミュレーションゲームやってるひと、何?

5/10

映画『籠の中の乙女』(2009)

ヨルゴス・ランティモスというギリシャの映画監督の代表作のひとつ。このときは早稲田松竹がランティモス特集として『憐れみの3章』と連続上映していて、あわせて1500円と非常にお得な回だった。ランティモス作品を見るのは初めてだったのだけど、面白露悪アート、という感じで、う~ん、あまり好きな作風ではなかった。

(※ネタバレあり作品紹介)この映画ではギリシャのとある(異常な)家が描かれる。両親は子供たちを社会から隔絶させ、外に出さないように育てている。外には恐ろしい化け物がいて、車に乗らないと外に出ることすら危ないと教え込み、外に関係する言葉は別の意味の言葉として教育している。テレビはホームビデオしか映せないし、電話も子供たちに見つからないように隠している。「子供たち」といっても、もうとっくに永久歯に生え変わっている年齢なのだけれど、「左右どちらでも、犬歯が生え変わったら車に乗って外に出ることができる」と、彼・彼女たちはありもしない希望を教えられて、いつか遠い未来に外の世界へ出ることを夢想している(英語の原題はDogtoothで、意図が非常にわかりやすい)。

物語の最後、長女は自分の家から外へ出るために父親の車のトランクに隠れて、翌朝に父親が仕事に出かけるのと一緒に外に出ることに成功する。最後のカットは父親の職場の工場に止められた車のトランクの大写しで、それが微動だにしないまま映画は終了する。そこにどのような意味が込められているのか、この映画だけでは図りかねていたのだけど、『憐れみの3章』も見て作家性を理解したうえで考えれば、結論は間違いなく「出られなかった」ということだろう。トランクは外側から開けることはできても、内側から開ける手段はない。無邪気に外に出ることを夢見て、一見成功したように見えても、洗脳された、精神の成熟していない子供は必ず失敗して、本当に外に出ることはできない。そうスクリーンの外から笑っているような、そういう作品である。

この映画がハリウッド的でない、つまり明確なプロットにすべてのシーンが還元されないような映画であり、アーティスティックな映像の美しさを湛えているというのは明らかなのだけど、だからといって好きになるというわけではないなというのを納得したところがあった。単純に構成されるどのカットも上手くて、ハリウッド的な単線的ではない時間の流れ、映画的な身体性みたいなものは心地いい一方で、ランティモスの好みなのだろう露悪趣味的な嗜好や、ジャンプスケアだとか、女性の裸をフィルムに収めるのが好きなんですかねって感じだったり、そういう部分は別に全部なくてよくないですか? と思ってしまう。けれどそもそもこの露悪趣味が彼の作家性として作品全体に通底していて、この一貫性が作品としての完成度に(あるいは彼の作品の人気に)寄与しているぶん、私にとっては「好みではない」という評価軸に落ち着いてしまう。ただ、普通に悪趣味じゃない? と思ってしまうところも多いものの、何も引っかかりのない映画よりは見るものはたしかにあり、観たあとに何かを語りたくなってしまう映画監督というのは確かなように思う。

5/10

映画『憐れみの3章』(2024)

ランティモスの最新作。3つの異なる物語が微妙につながって1本の映画になっていて、それぞれ愛の過剰な暴走とそれによる悲劇的な結末をランティモス流の意地の悪さでひとつのフィルムに収めている。原題はKinds of Kindessで、「これもある種の優しさだよね」というタイトルもまた露悪的に響く。邦題の『憐れみの3章』も、作中に直接誰かを憐れむ人間が存在するわけではないため、憐れむ主体は観客に他ならないということで、こちらも同様に底意地の悪いタイトルになっている。

面白いのは、3つの異なる物語において、主要な人物は同じ俳優が演じる、というスターシステムが採用されているところ。各話のなかで同一のキャストが異なる役回りを演じることが、作品に統一感と「ズレ」の感覚を同時に生んでいる。ただどのエピソードもやっぱり露悪まっしぐらというか、愛や欲望や支配といったテーマが過剰に演出されるので、あんまり2連続で見るタイプの監督ではないかなあという感じは拭えない。カルト教団をテーマにした3本目の冒頭は主役のエマ・ストーンが水筒の液体をおまじないみたいに子どものベッドや小物にかける"ささやかな愛情"みたいなシーンから始まるのだけど、しばらくしてその水筒の水の最悪な出自がわかるシーンなんかは、だいぶ「おおお」という気持ちになる。

めちゃめちゃ面白いシーンもいくつかあるものの、「そこでそんなことしていいわけなくない?」みたいな不謹慎さによるものだったり、急に主人公が運転する車がすごいドリフトをしながら駐車場に車を停める、といった本筋と一切関係ない「ボケそのもの」みたいなカットが急に挟まったりする強制的な緊張と緩和みたいな塩梅なので、「ど、どういう感情にさせたいんですか……?」となる。全部ひっくるめて人間を笑っている、どこか突き放しているところがあって、それは観客に「マジになるな」と言い聞かせ続けている監督からのメッセージとも受け取れる。私はそういったシニカルな感情をアーティスティックにまとめあげる技量は真摯さとは別のものだと思うので、ジャンプスケアも露悪趣味も禁じてマジになってつくった映画がみたいな~という感じです(もちろんランティモスはランティモスでマジなんだろうけど)。

5/16

青本瑞季文芸個人誌『Light like ghost vol.1』

文フリで買った本の一つ。青本瑞季さんの個人誌。氏による俳句、川柳、詩や、招待作品の俳句、川柳、詩などが並ぶ。

詩というのは見たことがありすぎても凡庸に映ってしまうし、なさすぎてもどこか遠くの話になってしまって難しい。詩の強度を決めるのはどれだけ異化したオリジナルな言葉が使われているかではなく、その言葉がどれだけそれを語る個人のなかに反芻され息づいたものであるかという点にあると思うのだけど(この点は散文と一緒だ)、それにしたって読むひとの感じ方次第になってしまうところも大いにあって、難しい。とりわけ俳句(川柳)は17文字に情報量が凝縮されすぎていて、読み解く手続きにかかる読者側の負荷が大きすぎるし、解釈の側に強度を委ねすぎているのではという気持ちがしてしまうところがあって、若干苦手なところがある。とはいえせっかく読んだので俳句からもいくつか気になったものを。

朧夜のにほんごがわたくしで喋る/青本瑞季

春のうら温かい夜の空気が自分(わたくし)に憑依してとりとめもないことを語らせているという感じだろうか 端正で意表を突く主体の転倒に「にほんごが」を開くことで朧夜の柔らかさを演出しているのがテクニカル

供花 室外機だけが同期している/小野寺里穂

室外機との結びつきから、葬儀で供えられる花ではなく、学校の教室あるいは職場等で亡くなったひとの机の上に置かれた花瓶が想起された。まわりのひとはそれぞれの日常を送っているなかで、供花だけが別の時間の流れの中にある。それが一定の間隔で刻みつづける無機質な室外機のリズムとどこか有機的に結びついている。

そして、私に戻りながら、戻らない/宮﨑莉々香

これは単に一連の詩の一部かもしれないので川柳かも怪しいのだけど、端的な撞着語法が力強く自己の受け入れと未来への一歩を示すようで面白い。

櫻井天上火さんの詩は、誰からも遠い位置にある言葉を誰が見てもわかるような手つきで組み立てて見せているという感じがあった。「輪舞ん」と書いて「ろんどん」と読ませる、竜舌蘭(アガヴェ)にアガペーを重ねる、文字上の連関を描いて「わかりますよね」と言っている感じ。この「わかる」は形式の次元にあって、詩情の次元ではない(詩情がないという意味ではない)。「コラージュ・プラモデリエンシス」というタイトルの通り、生粋の作風というよりは意図的にやっているように見えるので素朴にその「変さ」を楽しんだのだけど、鑑賞態度としてあっているのかは知らない。その意味では「春の日のうつつのにくのうつの山」が比較的ひねりがなくて異質だろうか。

……俳句(川柳)については本当に何もわからないのでこんな適当言って大丈夫なんだろうかという感じがあるのだけど、大丈夫なんでしょうか。

この本のなかでは成清朔さんの詩がとりわけよかった。詩情のなかのざらつき、ぬるい、ノスタルジックなあたたかさ、そこかしこに息づいた記憶、それらがぼんやりと、けれど確かに光っている。「蛍光灯」「コンクリート」「ショッピングモール」といった抽象的でない、生活にあるいは記憶に根ざした語彙が、ふつう生活には根ざさない角度から眺められ、言葉の波のなかでかたちを変えられて豊かな呼吸をする。わ~~~詩っていいですねという気持ちになった。おすすめです。

どれも面白く読んだものの、最後の方に置かれた青本瑞季さんの「ゆっきゅん」論については、誤字衍字の多さに目を瞑ったとしても、驚くほど生硬すぎる文体も議論の仕方も構成も、とても他の(氏自身のものも含む)掲載作と並び立つクオリティではないように思った。文章の巧拙だけで判断するのはあらゆるすべて(あらゆるすべてというのはあらゆるすべてのことです)を取りこぼすのでよくないのだけど、それにしてもぎこちない文章は読んでいてつらい。

こちらの感想について、著者の青本瑞季さんに見ていただいたようで、ゆっきゅん論についての記載について「読んでいる人が検討できないという点において[...]批判として不誠実だ」との旨の言及をいただいきました(今日気づきました)。

私としては、頒価数百円の発行部数も少ない同人誌に載せられた一論考について、(せいぜい一桁のフォロワーしか読者として想定していないこのブログで)あえて微に入り細を穿つような批判を書くほうが生産的ではないし、行儀もよくない、と思って軽く触れるに留めていました。同人誌は(商業的目線で)クオリティを担保しないことによって自由に生み出されるものですし、それゆえに私の記述は、他の掲載作がよかっただけにこれは惜しい、という愚痴に過ぎません。けれども、たしかにそれは書いた側にしてみたら不誠実な態度と言えるかもしれません。

なので、まったく生産的ではないし、あえて書きたくはないのですが、どうして私が「驚くほど生硬すぎる文体も議論の仕方も構成も、とても他の(氏自身のものも含む)掲載作と並び立つクオリティではないように思った」と書いたのかを述べておきます。

「読んでいる人が検討できないという点」を批判されている以上、ここに書くしかないためここに書いていますが、取り立てて興味のある方以外は読む必要はまったくありません。

私の批判を、上の言葉も元に整理すると、以下のような論点に整理できます。

・誤字が多い

・文体、議論、構成が生硬である

・その他(議論の有効性について)

元々の感想において、私の言及対象は文章の読みづらさに絞っていたため、上2つは基本的に形式的な問題になります。今回この応答を書くうえで、それだけではあまりに実りがないため、「その他」として議論の内容についても多少書くことにします。

ひとつづつ見ていきましょう。

[誤字について]

「誤字衍字の多さに目を瞑ったとしても」と書いた以上、私の目に入った以上での誤字や衍字等についてリストアップしておきます。またそれは、誤字衍字の多さは、著者自身が自分の文章をどの程度見直しているかどうかという点にかかわるものである以上、ある程度は、文章の校正がどの程度なされているかという判断の材料になると私は考えているからでもあります。

・註釈1の、「という記述があるように、すでに祝福という行為自体が祝福されえないものの存在を浮き彫りにするという点はすでに指摘されているとおりである。」という文の一つ目の「すでに」は衍字でしょう。

・p.23の「恋愛伴侶規範という言葉が存在するように、恋愛のみが望ましいとされる単一の親密さのかたちの地位を占めてしまっている」は私には非文に思えますが、「親密さのかたちが大きな地位を占めてしまっている」という文意でしょうか。

・p.25の「[...]友情が終わりを描いたり、友情が終わりうるものだからこそ続くように祈るような曲である 。」について、私には「友情が終わりを描いたり」は意味が通らないので不要な衍字に思えます。

・続くp.25~26の「ゆっきゅんによる友情の表現の達成は友情にも 、それが劇的なものであれ静かな変容であれ、友情にもまた離別が存在する事実を歌詞のなかで明示していることにもあるだろう。」のひとつめの「友情にも」は衍字でしょう。

・p.28の「[...]と、喪失の痛みを痛みのまま引き受け続けることが〈あたしは今を選んで生きてきた〉という歌詞があることで、いま喪失の痛みを生きることを主体的に選び取るような主体のあり方が描かれる 」という文では、文構造が破綻して非文になっています。

・p.28の「その状態にあること即ち否定されうるようものではないということが提示されている」は、「ような」の「な」の脱字が見られるのに加え、等号のようなかたちで「即ち」を使った上で否定を重ねているため(長文の最後に置かれていることもあり)極めて読みづらい文章になっています。「その状態にあることで即座に否定されうるようなものではない」とするか、あるいは「その状態にあること即ち」を丸々削除してしまったほうが読みやすいでしょう。

・p.30の「クィアな友人を心配を含んだ歌として読むことのできる「遅刻」など」は「クィアな友人への心配を」の誤字でしょう。

・p.31の「『DRIVE ME』において~」から始まる文章は、一文が長いので引用は差し控えますが、「『私』は[...]と歌うまでに[...]を経由して[...]に辿りついている」という文は、私はギリギリ文として成り立っていないと思います。

今回再読して気付いた箇所は上の8箇所になりましたが、「言うほどは多くはない」と思われるでしょうか。私の感覚では、そこそこに多いほうだと思います。また、次に述べる誤字衍字以外の特徴と結びつくことで、この文章の読みづらさに拍車がかかり、8個程度の誤字や非文が取り立てて印象に残る面もあるかもしれません。

[構成について]

まず、このゆっきゅん論「生まれ変わらない私を愛するための戦い――ゆっきゅんの歌詞が提示し続ける規範とは別の可能性について」は、8000字超の文章ですが、構成として章立てや節を立てての分割は見られず、一気呵成に書かれています。大学の4~5000字程度のレポートでも節立てて書くように指導をする教官がほとんどなことを考えれば、少なくともアカデミック・ライティングの作法やパラグラフ・ライティングといった書き方とは遠く離れていることは事実でしょう。

もちろん、そうした書き方にしたがえばいい文章が書けるわけでも、離れているからいい文章が書けないわけでもありません。しかしながら、そうした手順にしたがって書かれた文が読みやすさをもつ、というのは厳然たる事実です。この論考が、主題であるゆっきゅんについて何の説明も挟まることなく本文が進んでいく、(知識を持った読者を前提とした)論文的ではない体裁であるがゆえに唐突さを感じさせるものになっているのも否定はできないと思います。

また、構成に関する点として例を挙げると、この論考は次の言葉とともに締めくくられます。「「愛するに値しない感情/状態/関係性」を決める規範に対して別の可能性を示し続けることで撹乱してゆくゆっきゅんの歌詞における試みは、「生まれ変わらない私」のままで私が私を愛することを可能にするための規範との戦いなのである。」この「生まれ変わらない私」という言葉は、タイトルにも含まれているものの、本文中では初めて登場する言葉です。そのため、明示的な意味合いや解釈が与えられず、宙に浮いてしまっています。直前に「私が私を愛する」「ありのままの自分」といった言葉は使われているため、そことの類推で言いたいことはもちろん理解可能ですが、タイトルにもするのであれば、この言葉の解釈を中心に本論とするか、せめて事前にこの言葉についてもう少し説明を加えるかが必要でしょう。ゆっきゅんが今年1月にリリースしたリミックスEPのタイトル(『生まれ変わらない私を!?』)であることを知っているひとにとっては何かしらの"伏線回収"みたいなものとして驚きをもって読めるかもしれませんが、それは論考としての面白さや強度につながるものではありません。

明確なテーゼをそれ以前に示すことなく、最後にのみ(論考のテーマとしての)結論を持ってくることで説明不足感を与えてしまうのは、典型的な構成の問題でしょう。また同様に、それぞれの議論のまとまりや段落の機能が明示されていないため、読者に「いま何の話をしているんですか?」という感覚(読みづらさ)を与えてしまうという点も、構成の問題として発生しています。

構成が明瞭に組み立てられていないことによる議論の齟齬も見られるのですが、これは「その他」のさいに話すことにします。

[文体・議論について]

この論考において非常に特徴的なのは、一文がとにかく長いということです。これが可読性を著しく落としているといっても過言ではないでしょう。

たとえば以下の文は、一文(168字)のなかでかなり多くのことが言われ、非常に冗長かつ複雑な文章になっています。意味は取れますが、読みやすいとはいえないでしょう。

また、文章レベルの議論においても混乱が見られます。たとえば冒頭でゆっきゅんには友情について歌っている曲があることから、それが友情を歌い上げるべき親密さとして扱っていることになると議論を進めますが、その次の段落では以下のように書かれます。「友情を歌うべきものとして押しあげることで恋愛規範を揺らがせることは、同時に、親密な関係性を称揚することである。」ここでは順序が逆転しています。「友情を歌い上げること(すなわち、親密な関係性を称揚すること)」によって恋愛規範を揺るがせている、が正しい(先にも論考で述べられている)議論の順序であって、含意がその逆であることはあり得ないでしょう。後続の文章が「それは親密さの欠落の状態である孤独を望まれない状態の位置に置くこととして機能しかねないものである。」であることを踏まえれば、この最初の文章は「友情を歌い、親密な関係性を称揚することは、親密さの欠落の状態である孤独を~」と後続の文章に繋げる形で書いたほうが文意は伝わりやすくなるように思います(この後続の文章についても、英文をそのまま翻訳したような生硬な文章であると思いますが......)。

言いたいことをあれこれと詰め込みすぎて一文が長くなり、不要な混乱を招く文章になっている箇所は他にも散見されます。これはたんにそういう箇所があるというレベルを超えて文体レベルの問題であり、それゆえに、私は文体が生硬で、読んでいてつらい、と書きました。

[その他(議論の有効性について)]

ここでは読みづらさの話ではなく、内容の話をします。[構成]の箇所でも触れましたが、この論考は歌詞の読解を行いながら様々な論点を拾い上げることで議論を進めていきます。

そしてその議論は、主に二つの軸で構成されています。軸の一つは、論考のタイトルにもなっている、「生まれ変わらない私を愛する」という軸、もう一つはバトラーのジェンダー理論を参照した、ゆっきゅんの歌詞が異性愛規範や恋愛伴侶規範といった既存の規範を撹乱させるものとしてある、という点です。この二つの論点は反復横跳びのように論考中で言及されていますが、本来異質なものです。それぞれ章を立てて切り分けて考える必要のある、あるいはその一致について章立てて論じる必要のある論点が、一見スムーズにつながっているかのような記載になっているために、逆説的にその齟齬が目立ってしまっているように思います。

この二つの議論が統合されるのは、本論考の最後の2ページであるp.31からp.32にかけてです。そこでは「このようにゆっきゅんがクィアを含む社会規範から否定されてきた存在を歌いあげ続けている理由は、「私が私を愛する」ことの困難さにこそあるのではないだろうか。」という問題提起が、「ゆっきゅんが規範に対して、単一ではないあり方の可能性を提示し、規範を撹乱してゆくことは、「私が私を愛する」状態を勝ち取るための戦いにほかならない」と結論付けられます。これ自体は非常に興味深く、面白い議論ではあります。しかしながら、そのあいだにあるのは、ゆっきゅんの「DIVA ME」という曲の歌詞における「私」は、過剰なまでの自身への鼓舞を経なければ自分への愛にたどり着けないことを示したのち、それほどまでに社会の規範が内面化されたわたしたちは素直にありのままの自分を愛することが難しいのである、という記述でしかありません。これは「規範を撹乱してゆくことは、「私が私を愛する」状態を勝ち取るための戦いにほかならない」」という結論を与えられる説得的な論拠たり得ているでしょうか。私はそうは思えません。この箇所に限らず、「撹乱しているから、私は私を愛せるようになる」という因果関係について、論考内で説得的な議論はなされていないように思います。社会規範から否定されてきた存在を歌うことで、祝福されうる存在を増やしているのではないか、という議論は冒頭にも見られるものですが、歌うことがその存在の肯定につながること、その存在の肯定が愛することを可能にすること、規範の撹乱として同時に機能することはいずれも自明ではなく、規範への撹乱が「生まれ変わらない私を愛する」ことの必要条件であるのか(別々になされる要素ではないか)も自明ではありません。それらがどのようにつながるのか、あるいはなされているのかについて、歌詞の分析から説得的な論拠を出せているかというと、個々の議論が先にあって、個々に歌詞にあたって「そのように読める」といっているのみという感は否めません。また、記述されないことは黙殺であり、黙殺は尊厳や価値を奪うものであるという前提から、ゆっきゅんは「歌われてこなかった存在を歌いあげることで、黙殺によって価値を奪われていた存在を歌われるべきものへと押しあげ、わたしたちの生において祝福されうる存在を増やしている」(p.23)と述べる箇所については、記述されない生は本当に黙殺されているのか、あらゆる個人の生は歌われるべきなのか、歌われることによって/歌うことによってしかその存在は肯定されえないのかといった点について極めてナイーブに議論を進めているように思えます(レトリックの範疇といえばそうかもしれませんが)。

別の論点を挙げます。p.30の「クワロマンティックな感情の曲として読み解くことができる歌である」という記述について、ゆっきゅんのあり方をクワロマンティックと指示するのであれば、恋愛ではなく友情を称揚している、という二項対立自体が成り立たなくなるように思います。正常/クィアの価値観からクィアなありかたが規範性を撹乱しうるという見立て自体が、極めて強固な規範性をもっている例になってしまっているのではないでしょうか。

また、p.30の「ゆっきゅんの歌にはクィアリーディングの余地を多分に残した歌が複数存在する」といった言葉選びにも、私は疑問を感じます。クィア・リーディングが元来クィア理論や脱構築的批評から生まれた読解の技法である以上、それは読解の技法以上の何ものでもなく、既存の社会規範に則ったどのような作品にもクィア・リーディングの可能性は開かれています。どのような読みの実践が実際に行われ、どう規範を撹乱しているのかこそ論じるべき内容であって、その余地があること自体は何らの意味を持つことはないでしょう。たんにこの歌はクィア的な形象を描いている(ように読める)といえばよいように思います。

最後に、タイトルにも含まれている「規範とは別の可能性」という語の選び方についても、バトラー的な規範論の観点からは疑問を感じざるを得ません。バトラーにおいて規範とは、主体の外部にある抑圧的な構造ではなく、むしろその内側からの反復と逸脱を通じて撹乱され、パフォーマティヴに更新されていくものとして捉えられています。この意味で、規範の撹乱は「規範とは別の」位置からなされるものではなく、その反復的な実践の内部において、新たな規範そのものを創設する行為です。したがって、ゆっきゅんの活動(歌詞)を「規範とは別の可能性」として論じ、それを「規範との戦い」として強調する本論考の語り口は、バトラーのパフォーマティヴィティ論の核心を十分に踏まえたものとは言いがたいように思われます。もし「規範への対抗」を主軸に据えるのであれば、バトラーを参照することの理論的意義自体、再考の余地があるのではないでしょうか。(私には、規範の撹乱は規範の創出であるという点は、冒頭の「歌われてこなかった存在を歌いあげることで[...]望ましいとされるあり方を増やす」という新たな規範の創出に他ならないように読める文章とは相性がよいように思われるのですが、終盤で「規範との戦い」に軸を移してしまっていることで齟齬が生じているように思います。)

これらの論点は、回答されることを意図・期待したものではまったくありません。今回この応答を追記するにあたって、たんに「どうして読みづらいのか」のみを書いては(私の撒いた種ではありますが)まったく不毛な内容に終始するため書いたにすぎません。もうひとつ、形式の面の指摘に終始しては私が実際に本論を読めているのかが疑問に残る可能性もある、という判断も多少はありますが。仮にこの議論についての応答というものが考えられるとすれば、それは個々の論点に直接回答することではなく、語彙の扱い方や議論、文体のレベルにおいて、今後の文章になんらかのかたちで反映したり、反映しなかったりすることでしょう。それは自分の文章を見つめ直すという実践にほかなりません。私はとりわけ文章を読むのが遅いため、今後Light like ghostのVol.2が刊行された場合に実際に読めるかどうかは不明ですが、刊行自体は非常に楽しみにしています。

[最後に]

たしかに私の感想はある種の放言であって不誠実ではあったかもしれません。この点に関しては、改めて謝罪申し上げます。しかしながら、個人のブログという(何でも好き勝手に言える)環境において、ほかの掲載作にはとりわけ丁寧に感想を書いたうえで、あえて否定的な内容の詳細は書かなかったことの意味を考慮いただきたかったと感じております。このように、書こうと思えば書くことはできますが、労力に対して誰にとっても利益をもたらさないために、記載を差し控えていました。

もちろん、たまたま目に入った感想に放言のような批判があった場合、そこにある種の不誠実さを感じるのも自然なことでしょう。意図せぬすれ違いだった、といえばよいでしょうか。しかしながら、私は聞かれた質問にはすべて答えます。もし不誠実に見えるものがあれば、すべてお気軽にご連絡ください。すべて答えます(労力を割ける範囲で、にはなるでしょうが)。

5/24

ヘル地獄『月岡黛三峰』

デビルアクマさんの同人誌。月岡恋鐘、黛冬優子、三峰結華の三人が同じ高校同じクラスの同級生の親友三人組だったら...? という学パロ漫画なんだけど、本当にめちゃめちゃよかった。30ページくらいなのだけどストーリーもきれいに一冊にまとまっていてとてつもない満足感があり、何度読み返してもすごい。

公式だと流石に見れない素の三白眼冬優子と三峰、恋鐘の掛け合いだけで無限に味がするし、三峰(ボケ)・冬優子(ツッコミ)・恋鐘(ゲラ)の組み合わせがバチッとハマっていてなるほどな~~となる。恋鐘がいることで会話がオタクっぽくなりすぎず、お互いの立ち位置がある程度明確になることで絶妙なバランス間隔の上で逆説的にのびのびとした関係になるんですな~。先生役が果穂とあさひなのもいい。年長者役が年長者である必要ってないんですよね。果穂が先生だったらこう動いてくれそう! がしっかり描かれてて嬉しいし、あさひが変な理科教員なのもハマり役すぎる。適度にデフォルメが効きつつ特徴というかキャラクターの芯を捉えたかわいい絵柄も好きなんだけど、強火解釈が丁寧に濾過されて各々のキャラクターの言葉遣いやストーリーに反映されてとにかく生き生きしているのがいいんですよね。それぞれの同人誌のなかでしっかり描きたいシーン、感情が描かれていて嬉しい。

シャニマスオモロブックとストレイライトオモロブックしか読めてなかったんですけどほかの同人誌もいろいろ積んでるので読みます。時間の使い方が下手すぎる(2)。

5/25

デレステコミュ『Fin[e] ~美しき終焉~』ほか

今年の夏コミで頒布される「学術アイドルマスター」という企画(合同誌)の一部をなす一ノ瀬志希化学合同という企画に寄稿をしたのだけど、その〆切が5月末だったので、デレステとかモバマスの志希の出ているコミュとかドラマCDとかをそこそこの量見たり見返したりした。いくつか見たなかでもFin[e]はずば抜けてよく、デレステのコミュのなかでも一番好きかもしれない。

Fin[e]は志希と黒埼ちとせが主役を張る作中劇を通して物語が進んでいくのだけれど、この構造自体は志希が二宮飛鳥とユニットを組んで作中劇を演じ、成功に至るまでを描く『バベル』のシナリオとも共通している。けれども大きく異なるのは、そのシナリオを通して志希の感情がどの程度動くか、志希にとっての他なるものが描かれているか、といったところにあるように思う。バベルではけっこう微妙な塩梅で志希と飛鳥の二人のバランスを、というより「志希が飛鳥に興味を持てるようになる」ところまでを書いていたんだけど、つまりバベルにおいてはシナリオの最後まで、飛鳥は志希にとってひとりの同僚でしかないというふうに描かれてしまっている。志希は自分より(彼女にとっては「自分と同じくらい」)成熟した、言い換えれば「話の通じる」人間にしか興味がなくって、その点年下の飛鳥はいくら頑張っても背伸びしてるカワイイ存在でしかない。仕事なら一緒にそれなりにやるけど、まあ知識面でもパフォーマンスでもどの面でも別に並ぶところがあるわけじゃないしという素直な見下しがある。そこで飛鳥が自分はそれで終わらないぞ、ただ詩的な(厨二病っぽいだけの)存在ではない、ということを示す、啖呵を切ることによって、志希は飛鳥を対等な存在として扱ったときに生まれる相互作用に興味を持つようになる。ここの書き方は結構繊細なバランスで、志希は飛鳥の言葉を言葉通り受け止めたというよりは、若さのなかにある無限の反骨心と無際限の伸びしろに気づいた、という風に読めたんだけど。でもこれって結局志希の都合に飛鳥が振り回されてるだけで、志希の何かが変わるわけではないよねという感じ。このコミュにおいて志希は、あくまでも気ままな天才娘という皮を被ったままの存在として物語は終わる。このバベルのシナリオに苦言を呈せば、二宮飛鳥さんは奇人に認められようと頑張る腰巾着みたいに描かれていて失礼だと思うし、対する志希も天才性を描写しようとしたつもりなのだろうけど、シナリオ上でちゃんとコントロールされていない幼稚さの方が際立ってしまって、これまた描き方として失礼に思える。

それでFin[e]はというと、この志希の頭のよさと幼さが意図して前面に描かれる。気ままな天才娘という皮を剥いだ、一ノ瀬志希という存在の人間味が真正面から描かれていると言ってもいい。

表面性に止まって「これなら面白い」という自分が規定した型で接することが多い志希はアベレージ60点の楽しさと90点のつまらなさで日々を生きていて、自身の行動原理がゆえの平凡な日々に(たまに面白さを見出すことはあれ)飽きっぽいし、それを壊してくれるロマンチックな何かを常に求めている。キャラを演じているのは(せいぜい60点ではあれ)アベレージを高めるためだけど、それは同時に防御、最低な毎日を送らなくて済むためのトレードオフでもある。素の自分をそのままに見て、愛してくれる存在、もっといえばただ一緒にいてくれる存在ですら、そんなものがいると心から信用できていない。向こうから飽きられる前にこっちから飽きる、いつでも諦めをつけられるように真剣には取り組まない。真剣に取り組まなくても真剣に取り組む他の人よりはたいてい上手にできるから、ちょっと頑張っておけば結果は出るし、同時に心のどこかで「これはマジじゃない」って保険をかけられる。でもそれって退屈じゃない? でも自分を曝け出した先に相手も同様に曝け出して接してくれるような、その先でお互いを理解し合えるような、本当に信じられるものがあるなんて、信じられる? そんな絶望的な孤独を湛えた、寂しがり屋な行動原理で動いている志希の一面を、このイベントコミュでは劇中劇を挟みながら丁寧に抉り出す。退屈でいまにも窒息しそうな志希が外部=解決策として見出すのは、劇中劇でも中心に据えられるモチーフ、死だ。

ここで本イベント、および劇中劇のメインキャストのもう一人として据えられたちとせが重要な働きをする。小さい頃から病弱で、死というものの輪郭と隣り合わせだったちとせは志希よりもよっぽど達観していて、それでもこの生を、温かな日々を尊んでいる。志希にとっては退屈の外部であるロマンティックな「死」は、ちとせにとっては現実の、苦しくてみっともなくて、退屈で寂しい、静寂にすぎない。志希にはちとせが理解できない。ずっと周りの人間に看病され、心配されてきたちとせは、一身に愛情を受けて育った恵まれた存在にしか見えない。ちとせには、志希の痛みが見える。理解できる。両親や友人に囲まれてなお、死に近い淵での圧倒的な孤独を経験しているからこそ、志希のもつ孤独の一部を、感じ、触れることができる。この二人が混ざり合うことによる化学反応は、このイベントコミュの冒頭に挟まれる(デレステのコミュとしては異例の)注意書き、「本イベントには、一部自死にまつわる表現が含まれます。ご注意ください。」にあらわされる臨界点へと向かっていく。

念のため言い添えておけば、上で書いた一ノ瀬志希像はこのコミュにおいて描かれる一ノ瀬志希から私が読み取ったもので、もっと言えばこのイベントコミュのシナリオライターの解釈に過ぎず、ほかのコミュにおける一ノ瀬志希はここまで躁鬱的な描かれ方はしていない(ほかのコミュのあっけらかんとした一ノ瀬志希さんは、少なくとも自分の被っている仮面を仮面とも思っていなかったり、人生をアベレージ90点と考えていたりするときもあるだろう)。けれども、このFin[e]で描かれる一ノ瀬志希さんに対する解釈はあまりにも真摯で、一ノ瀬志希という存在を「天才少女」や「奇人」という属性の束に還元することなく、丁寧にその核を描こうとし、描いている。本来すべてのコミュがそうあるべきなのだけど、デレステではこれは異例な出来事と言える。

私の一ノ瀬志希さんに対する感情には極めて複雑なところがあって、それはデレステのコミュ全般に対する感情とも重なり合うように存在している。1月の成分表でも書いた通り、私は一ノ瀬志希さんに触れたことでアイマスに入っていったところがあって、私にとってのアイマスという存在のなかで一ノ瀬志希が無視することのできない大きな位置を占めている存在であることは間違いない。けれども同時に私が最初に触れた(感動した)一ノ瀬志希さんは二次創作で描かれた一ノ瀬志希さんであって、デレステなりモバマスなりドラマCDなりで触れることのできる「公式」の一ノ瀬志希さんは、たしかに期待していた彼女ではあると同時に、期待していた彼女ではなかった。天才少女。アメリカの大学を飛び級で卒業していて、どうやら過去に親との確執があるらしくちょっと影がある。語尾に特徴あり。云々。もちろん知っていた情報ではあるけど、知っていた構成要素以上のものが見つからない。

デレマスに登場するキャラはとくに2010年代初期のオタク文化の寄せ集め的なところがあって、とりわけ初期に実装された190人に近いキャラクターは、必然的にそれぞれ「まああるよね」という属性のどれかで構成され差異化された存在という感は大きい。人気のある属性が詰め込まれたキャラクターは当然人気を集め、書道家、歴女、元秘書といった多少ニッチであったり時代性を感じる属性をもとに生まれたキャラクターは、もちろん多かれ少なかれコアな人気は集めつつも、まだ声はつかないままデレステはサービスを終了しようとしている。たとえばギャル系アイドルの城ヶ崎美嘉の名前は『恋空』の作者兼主人公の「美嘉」から来ているのだろうし、一ノ瀬志希だって元ネタは森博嗣のS&Mシリーズ等に登場する天才科学者、真賀田四季が由来になっているのだろう。もちろんそれ自体は悪いことではない。人気なキャラクターは多くのシナリオに登場し、あるいは活発に二次創作されることで、もともとの属性の束を離れてそのキャラクターの歴史性、厚みをもってどんどん魅力的なキャラクターになっていく。けれどもデレステのコミュは一般的に予定調和のような台詞の応酬に終始することが多く、キャラクターの核に、あるいは各々の属性を抜け出したリアルに迫ったものが描かれることは極めて稀で、それに加えてたとえば名付けに由来するような「底の浅さ」みたいなものを感じてしまうと、それはもう最悪の気分になる。

もちろん例外はある。たとえば黒埼ちとせさんと白雪千夜さんがデレステで初登場したときのコミュ『Fascinate』はかなり出来がよく、しばらくデレステから離れていた当時このクオリティのコミュが読めるならまた再開しようかなと思ったくらいだった。のだけれど、このコミュに対するTwitter上で目にする感想はほとんどが目にも入れられないほどにひどいものだった。モバマスではなくデレステで初登場し、登場時から声がついていて、ユニットとしての持ち歌を引っ提げて登場したという彼女たちへの(「運営への」ではなく!)批判なり嫌悪感の表明でほとんどが埋まっていて、このFascinateのイベントコミュに対してもほとんどまともな評価がされていなかった。もちろん評価していたひともいたのだろうけれど、当時Twitterで感想を検索してもほとんどがそんな感じで、そのときユーザーに求められているコミュと私が評価するコミュとはまったく違うのだ、ということに気づいた。ユーザーの求めるコミュが、ふだんのあまりお世辞にも出来がいいとも言えず、アイドルに真摯であるようにも見えないもので、そうしたユーザーの需要に答えて運営側も供給しているのであれば、私はそこにいる必要はない。そうした経緯もあって、それからデレステはほとんど触れていなかった。単純なシナリオの出来でいっても、アイドルひとりひとりに対する真摯さ、そのアイドルがその言葉を選ぶ(そのアイドルにその言葉を語らせる)ということにたいする自覚、責任感でいってもそのころはもうシャニマスが圧倒的だったし。

だから私にとって一ノ瀬志希さんはアイマスに入ったきっかけであると同時にデレステから離れたきっかけの象徴の一つみたいなところがあったし、彼女に対する複雑な感情があったからこそ、公式のシナリオで彼女に対する真摯なアンサーが描かれたことは本当にありがたかった。ストーリーの進行のために動かしやすいピエロでも達観した不思議系天才少女でもなく、ギフテッドゆえの孤独を取り上げ、その起こり得る帰結を、彼女にはまだ理解し得ない他者を、見守ってくれる存在と救済を描くことで、ひとりの女の子として、ひとりの人間としての一ノ瀬志希を正面から描くという、何よりも公式が果たすべき作業をこの上なく丁寧に行ってくれたのだから。二次創作から彼女を知り、原作で半分幻滅したことで曖昧になっていた私のなかの一ノ瀬志希という存在の輪郭が、Fin[e]のシナリオを通してようやくちゃんと(再び)定まった感覚があった。

ちなみに私が今回寄稿した短編については、プロットからオチの描写まで今年の一月の三が日あたりにはほとんど固まっていたので、Fin[e]を読んだことによる直接の影響はほとんどなかった。というより、方向性が間違ってなかったと確証が持てたというか、これがこうなってこうなれば確実に面白いし、私は志希がそうあってくれれば嬉しいが……と思ってたところを舗装してくれた感じがあったので、そうなんですよねというか、ありがとうございますという気持ちになった。読めてよかったと思う。

シナリオを見てから初めて曲(Fin[e] ~美しき終焉~)を聴いたのだけど、希望に満ちたきれいで朗らかな曲でこの曲も本当にいい。おそらくリファレンスはカードキャプターさくらの主題歌として有名な菅野よう子&坂本真綾の「プラチナ」で、流麗なストリングスと多幸感のある開放的なアレンジが五臓六腑に行き渡って嬉しい。2025年にウェルメイドなジャパニーズ・ニューアニメソングの傑作が更新されるなんて泣ける……。(8恒河沙構文)(※M@STER VERSIONは2025発売) 1サビの「魔法のような存在で護ろう」の部分の譜割りがなぜか一ノ瀬志希さんの歌唱と黒埼ちとせさんの歌唱で異なっていて、Game Version(1サビ担当が志希)の方をしばらく聴いていたのでいまだにM@STER VERSIONの1サビはちょっとだけ違和感がある。でも本当に掛け値なくいい曲だと思います。

あとこれはただの勘でしかないのだけど、Fin[e]のシナリオを書いたライターはFascinateを書いたライターと同じひとだと思う。ちとせ嬢等、特定のアイドルを担当しているライターがイベントコミュを書くというのがある種の常套だというのを考慮の外においても、単純にクオリティがほかと違うので。おそらく白雪千夜さんのストーリーコミュも同じひとだろうと思ってこれを書いてるとき(7/24)見たところこれもめちゃめちゃよく、泣きました。こちらも本当によかったのでおすすめです。Fin[e]ほど長くないので見やすいし、こちらもしっかりと白雪千夜さんという人間を描こうとして、描いているので。ほかにもおすすめのコミュがあったらぜひ教えてください。

6/12

Jesus Molina@Blue Note Tokyo

コロンビアのジャズピアニストJesus Molinaの初来日ライブ。私は去年初めてJesus Molinaを認知したのだけど、このひとはピアノが尋常じゃなく上手いに留まらず、編曲、コンポジションもずば抜けてセンスがよく、いまいちばん注目しているピアニストだ。有名なジャズスタンダード「チュニジアの夜」を笑っちゃうほどスリリングで端正な変拍子アレンジにした以下の動画を見れば、彼のすごさはたちどころに伝わるんじゃないかと思う。 同じDepartingというアルバムではチック・コリアのSpainのとんでもない変拍子アレンジなんかもしていて、しかも本人が演奏にあたってテンポトラックを使ってないと言っているので本当に怖いことこの上ない。プログレジャズみたいなのもいろいろ聴いて多少は複雑な変拍子は聞き取れるしカウントできるようになったと思っていたのだけど、とくにこのSpainのアレンジは一体どうやって拍を取っているのか未だに理解できない。何度も聴いているのでリズムを取ることはできるのだけど、頭のなかで数字でカウントしようと思うと途端に見失ってしまう。

Jesus Molinaのすごいところは、ただ複雑なアレンジで超絶技巧を見せつけるのではなく、この複雑さとキャッチーさをどのようにしてか両立させてしまう天性の遊び心みたいなところにある。彼はいつも本当に楽しそうに演奏するので、彼の演奏には自分の表現できる一番楽しい音を選んだら彼独自の音数、構成、コードワークになってしまったのだろうと自然に納得できてしまうような説得力がある。

初来日でBlue Note Tokyoということで、こんなの絶対見に行くしかないよな~~~と思って知ってすぐチケットを取ってフライトの準備をした。6/11と6/12でそれぞれ2ステあり、最初は12日の2ndステージだけ見る予定だったのだけど、1stステージも見れるな……? という気付きがあり、12日の1stと2ndを両方見た。本当に演奏できるんだという純粋な驚きがあった。ライブ動画もYoutubeでたくさん見ているし当然疑ってはいなかったものの、目の前で見てもYoutubeの動画を見てるんじゃないかというくらいに別次元の演奏で、現実感がない。上で言いそびれたけど彼は歌もめちゃめちゃ上手く、サックスもプロレベルで上手いので、当然のようにピアノを弾きながら歌ってサックスも吹いていた時間もあった。Night in Tunisiaではドラムも叩いていたし、もう何でもできるんですねという感じ。生粋のエンターテイナーすぎる。

1stと2ndでは大きくセトリに変わりはなく、母国コロンビアをフィーチャーしたラテン系のCumbialadaや、歌ってサックスも吹くポップス曲、彼のファンなら聴きたいだろう有名どころのNight in TunisiaやSpainを入れ、アンコールの拍手に10秒くらいで戻って来てコーレスみたいなことをするアンコール曲とおおよその構成は一緒で、「Jesus Molinaを見に来た客」を確実に満足させようというサービス精神に溢れていた。あと1ステでは披露のなかったGuadalquivir Tiburonを2ステの1曲目に演奏していて度肝を抜かれた。こんな難しくて盛り上がる曲を1曲目に演奏するのは「Alchemy!? こんな序盤で!?」の状況におおよそ等しいため(老人オタク向けの解説)

当日のSpainの演奏は公式で動画が上げられているのでおすすめです。でも概要欄に12日って書いてあるんだけど私のいた回の録音じゃない気がするんだよな。1ステも2ステも、ドラムソロのときのMolinaの盛り上げがもっと異常な音を鳴らしていた記憶があるので。

6/15

ジョアン・コプチェク『<女>なんていないと想像してごらん』(河出書房新社)

アメリカのラカン派の精神分析批評を代表するひとりであるジョアン・コプチェクの主著。読書会で2回に分けて序章とアンティゴネー論である第一章だけ読んだ。哲学史的にも多岐にわたる議論を縦横無尽に行き来しつつ、緻密な論証を重ねて精神分析のアクチュアリティを浮かび上がらせる手つきが非常に素晴らしい。p.49~50のフロイトの死の欲動を昇華と重ねて説明する箇所は非常に鮮やかかつ説得的で、精神分析においてとりわけ重要な位置を占めつつもあんまりピンときていなかった死の欲動について上手く理解できた感覚があった。必読です。

議論は非常に密で難しい箇所もあるものの、議論の流れが明確に統制されているので、しっかり読み込んだぶんの見返りがある。読書会では笠井潔とか絓秀実とかなんだったんだという感じになった(それまでテロ現、小説的強度と読んできたため)。

そのうちちゃんと全部読んだらちゃんと感想書きます。

6/24

井上先斗『イッツ・ダ・ボム』(文藝春秋)

ストリートアート(グラフィティ)をテーマにした第31回松本清張賞受賞作。物語としても非常にスリリングで面白いのだけど、圧倒的な量の取材を重ねたのだろうストリートカルチャーへの透徹したまなざしに慄いてしまう。あくまで内在的に、ストリートアートという多面的で歴史のある存在を芯としてそこからすべての文が、物語が、メッセージが描かれていて、そこにはただ物語ありき、描きたいものありきの単なるモチーフとしてストリートアートを扱ったのなら到底たどり着けない作品としての強度がある。特定のカルチャーを扱った作品は数あれど、特定のカルチャーを煮詰めきったらその内側から出てきたとしか言いようのない作品はそうそう見られるものではなく、その誕生を寿ぎたいような気持ちにもなる(そういう作品のおすすめがあったらぜひ教えてください)。

ストリートアートに関わるおよそすべてのパターンのひとを無理なく作中に取り込み描くことで、嫌味なく「ストリートアートという文化をチェリーピッキングで語ってるわけではない」という説得力を持たせている手管には、グラフィティを扱うにあたって、「すべて」を描こうとしたんじゃないか、とさえ思えてしまう。たとえば本作の第一部で主人公を務める①ストリートカルチャーを追い、文章にすることで自身の表現とすることを志すメディアライターに始まり、②昔は日常的にボム(非合法的な公共物へのペインティング)を行っていたものの、業界の権威になってからは個人の創作に移ったビッグネーム的存在から、③ストリートアート専門のフォトグラファー、④ボムはせず、合法的な生業として、依頼に応じて定められた空間にグラフィティグラフィティを描くだけのひと、⑤日常的にボムを行っているひと、⑥かつては日常的にボムを行っていたものの各々の事情で引退していまは普通の生活を送っているひと、そしてそのどれにも当てはまらない、一部二部通して本作の主役を飾るブラックロータス。彼の存在はストリートアートに対する批評的な存在として機能していて、それゆえ本作は、ただ行儀よくストリートカルチャーのお勉強をしましたというわけではなく、現在的な社会感覚のなかでグラフィティの位置を問い直し、その未来を問う優れたバランス感覚の上に成り立っている。ただ、作中で提示されるグラフィティの未来に関しては、私には結局「現代においてグラフィティという存在は先細りしていくに過ぎない」と言っているように映ってしまったが、それでいい、ということなのだろうか。そう考えると、これはもうすぐ消えゆこうとしているグラフィティという文化のひとつのスワンソングなのかもしれない。

とにかくスリリングで躍動感のある都市へのまなざしも大変面白かったし、まったくグラフィティ文化には詳しくなかったので勉強にもなった。紹介されたストリートアートを代表する有名映画(『ワイルド・スタイル』、『スタイル・ウォーズ』、『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』)も見てみたいし、著者の第二作も出ているようなのでこちらも読みたい。やりたいことってたくさんあるんですね。

6/28

尾関修一『麗しのシャーロットに捧ぐ: ヴァーテックテイルズ』(富士見ミステリー文庫)

気を衒った構成のゴシックホラー。なのだけど、やりたいことが先行するあまり、ところどころの粗が無視できないレベルでかなり目立ってしまっている。

端的にその描写は練り直したほうがいいんじゃないかという箇所も多い。たとえば生き血が必要になるとして特定の人物を殺そうとしたのに、その手段が「斧で叩き切ろうとする」だとか、血を必要とする儀式の描写で、舞台は保存技術がある現代でもないのに血を抜いてから血を使う描写まで半年間を経過させるだとか。見かけのプロットを複雑にするために特定のキャラクターの名前を変更する手つきもちょっとありえないくらいに無理がある。

描写的な無理ではなく、実際に記述として矛盾している箇所をいくつか挙げようかと思ったのだけど、とりあえず以下の3点だけ。

・トゥトゥをどうして(どうやって)墓地からシャーロットの部屋に運んだのか?(p.133)

・焼け跡にはトゥトゥは発見されていない(p.295)とすれば2回移動させたことになるが、なおさらなぜ?

・「手を汚さぬ虐殺者」と書いた直後にその彼の手で人を殺しているのは、本当になに?(p.311)

また、真性の嘘つきを物語の核に配置してしまっていることで「何が真実であったのか」が曖昧になってしまっている。それはもちろん曖昧な混沌に恐怖を求めるゴシックホラー(幻想小説)としては別に悪いことではないのだけど、複雑な構成と真実(真のストーリー)の開示で衝撃を与えることを企図しているプロットとしては魅力が8割減というか、端的に失敗してると思う。後半に畳み掛けるように物語の構造が明らかになるのだけど、なんでもありに近い強引な手つきで歪んだ物語構造をつぎはぎして「真相」を提示するので、「その強引なロジックで一本の線が整ったとしてなんなんだ」と感じてしまった。ロジカルな手続きを経てそれまでの違和感を回収するようなかたちで真相を提示するのであれば、世界の見え方が変わる瞬間には相応のカタルシスが訪れる。それに対して厳密な手続きもなく、特権的な登場人物に真のテクストと偽のテクストを決定させ、彼が好きに選び取った情報に依拠して「真実」としてつなぎ合わされても、「そんなのなんとでも言えるじゃん」となってしまう。その特権的な登場人物が嘘つきとして描写されていればなおさら、明かされる真相も驚くに値しないものになってしまう(それも嘘かもしれないので)。

複雑な各々のプロットのなかでキャラクターたちを動かしている愛や狂気、悪意みたいなものもどれもかなりチープで、新本格でいうところの「人間が描けてない」パズラー趣味という感じ。パズルの細かい抜けや矛盾になりかねない箇所は一歩メタに立っている登場人物に「実はあれはこういうことで」と語らせるのを何度かやってるんだけど、もっと上手くできなかったのかなという感じ。あと、ヒールに万能感を与えるために明らかに不確定要素が多いシナリオを「全部が予想通りだった」みたいに書かせるのは、これもやっぱりチープになってしまっていると思う。

絶版になって高騰し、入手も難しい本になってしまっているのだけど、だからといって期待しすぎると肩透かしを喰らうこともある。設定自体は魅力的なので、もうちょっと筆力があれば怪作になり得たのではないかと思う。ラノベ枠でいうと『インテリぶる推理少女とハメたいせんせい』や『世界樹の棺』といった作品は複雑なプロットを乗りこなしたうえでちゃんと驚きを与えてくれるので偉いと思います。

6/30

アヴラム・デイヴィッドスン『どんがらがん』(河出文庫)

殊能将之さん編纂のデイヴィッドスンの短編集。殊能さんがもっとも偏愛する作家のひとりということで、殊能さんはアンソロジーを組むにあたってデイヴィッドスンの短編を英語で100編以上は読んだらしい。すごすぎる。

もちろんこの本自体は知っていて積んでもいたのだけれど、しばらく読んでなかった。前述した一ノ瀬志希化学合同に提出する短編のタイトルでOr All the Seas with Oystersのオマージュをしようと思いつき(人生で一度はしたいことのひとつですからね)、とりあえず第一稿の提出までには読んでおこうと思って、5月の28日あたりに「さもなくば海は牡蠣でいっぱいに」まで読んで、残りをこのタイミングで片付けた形になる。

「さもなくば海は牡蠣でいっぱいに」、「ナイルの水源」、「さあ、みんなで眠ろう」はこの順で好きで、それ以外はそこまで好みではなかった。たしかに短編としての出来はよいのだけど、この出来のよさの方向性がアメ文っぽくないというか、いやSF作家だし別にアメ文らしさは必要ないんだけど、舞台設定やプロットなどがすべてその描きたいものに向けて設計されていて、基本的に描きたかったものが従前に果たされていることが最後まで読めば明らかになってしまう。言うまでもなく、これが描きたかったんだなというのが明瞭にわかる短編を世界観ごと作り上げられる技量は大したものなのだけど、悪文も手伝ってか、基本的にその「描きたいもの」がストーリーの構造のレベルに収まってしまって、全部がプロットに汲み尽くされて、種明かしが済んだらもう何も残っていないような感じがする。その面白さをあらすじで説明できてしまうというか。私はストーリーの機能的構造(プロット)とは別に、作品全体の文脈に支えられながらも、特定のシーンにおける描写がある精神的な強度をもって読者の内面に響いてくるような瞬間が描かれている作品が好きなのだけれど、デイヴィッドスンは少なくともそういった書き方を志しているタイプの作風ではないように思う。

もちろん明快な作品とは別に、「ナポリ」みたいな(殊能さんの言葉を借りれば)わざとわかりにくく書いてあるシリーズ、衒学趣味と悪文で煙に巻いているような短編もあるものの、作風はかなりの両極端に振れている。「さもなくば海は牡蠣でいっぱいに」と「ナイルの水源」はこの意味でデイヴィッドスンの作風からするとそこまで本流じゃないような気がしていて、結末が先にあって物語が組み立てられているのではなく、奇想だけが先にあって物語が組み立てられている感じがする。その過剰さが作品にある種のざらつきをもたらしていて、深く突き刺さってきたという感じです。

ポール・アルテもそうなんだけど、殊能さんが好きと公言してる本ってだいたい殊能さん自身の作風とかなり異なるというか、殊能さんの作品のほうがよっぽど面白くない? という感覚になることが多い。読むぶんにはこういうのでいい、こういうのが好き、というのと書くものが異なるというのは全然わからなくはないのだけど(とりわけ年を取るとそういう傾向が強まる気がするし)、なんなんすかね~と思う。まあ全体的にいい読書体験でした。『エステルハージ博士の事件簿』も積んでた気がするから読もうかな。

振り返り

4月下旬から5月中旬まで帰省していた関係でそのあたりは多少忙しくしていたのだけど、普段見れない展示とか映画とか見れたりしたのはかなりよかった。いろいろなひとにも会えたし。文フリで買った本はまだ全然読めてなくてすごい。『Fin[e]』と『どんがらどん』の感想にも書いたけど、夏コミの一ノ瀬志希化学合同の原稿の〆切が5月末だったので、取り掛かり始めた5月中旬~末は露骨に摂取したコンテンツがかなり少ない。ともあれ無事提出でき、おそらくちゃんと頒布されるのでよかったです。近づいたらTwitterとかでも告知すると思いますが、「Or All the Perfumes with Lies」という短編を寄稿しました。一ノ瀬志希さんが香水について教えてくれたり教えてくれなかったりします。面白さを化学部分ではなくプロット側に用意したので、化学がミリもわからないひとにも面白いと思います(私もミリもわからないため)。よろしくお願いします。

6月はほとんど何もできてないし記憶にも残ってないのだけど、おそらくだらだら学マスをプレイしてたかYoutubeでも見てたか読書会用にLet Them Rotを訳していたとかそんなところだろうと思う。あとしばらくデレステをやってなかったので数えたらプレイしてない曲が300曲弱追加されててウケ、とりあえず全部プレイして石を集めて限定の久川凪さんや一ノ瀬志希さんをゲットしたりもしていた。そういえば6月はここには挙げなかったけど一本演劇見たりはしました。それくらいか? 時って一瞬で過ぎ去っていくからすごい。

自分で始めた物語とはいえ成分表書くのに死ぬほど時間使ってるのでどうしようかなという気持ちがある。もっとサクサク短めに書けばいいんだけど、それぞれ適切な文字数を費やして書こうと思うとどうしても短くはならなくなってしまう。書けること・書きたいことだけ無責任に書いても自分の身にならないのでちゃんと書くことを自分に課しているのだけど、ふつうに首がしまっている。はじめから誰に見せたいでもなく自分のなかでの整理(思い出のスクラップ帳てきな)のためにやっているのでまあ好きにしたらよいのだけど。すべてを爆速でこなせる人間になりたいぜ。