動画を投稿しました(偽終止253/重音テトSVカバー)

内容

リミックスを投稿したという話

私はDTMに関しては、たまに耳コピみたいなことをして断片みたいなものをTwitterとかSoundCloudに上げたり、といった程度でちゃんと形にできたことがなかったので、はじめてちゃんと形になったかなと思います。

音源はほとんどを2年前のゴールデンウィーク中に作ったので、約2年前には公開したものと大きくは変わらない形のものができていました。あとからミックスとかマスタリングを変えたり、耳コピの間違いを直したりはしたものの、調声やドラム、ピアノソロといったアレンジの全体感は2年前からそのままです。

多少はよくできたかなぁという思いもあり、音源に見合った動画なり、少なくともイラストなりがないと投稿できないなぁと思ってたら2年経ってました(怖い話) 2年前のゴールデンウィークの重音テトSVはというとまだライアーダンサーも投稿される前なので、本当に恐ろしい話ですね……

今回、そういえば原曲の投稿からn周年の時期が近かった気がする! と気づいたのが4月の8日とかで、え〜いイラスト1週間動画1週間で間に合わして今こそ公開したるぜ! と一念発起して、けっきょく24日までイラストを描いていました。ちょうど4月の27日に帰省する予定があらかじめ決まっていたので、そこをデッドラインとしてギリギリで投稿できた形になる。

イラストについては「下手とは言わないけど上手いとも言えない」くらいのレベルだなという感じですが、ちゃんとキャラクターイラストのようなものを描くのは初めてだったので、これから頑張っていきましょうという感じです。いまのところ描く予定はまだありませんが……

以降、この記事は目次に挙げた内容を断章的にとりとめもなく書いていきます。

名義について

投稿に際して「鳩雨たより」という名前を使っていますが、これはこれまでまったく行っていなかった音楽まわりの活動について可想場という名前を用いる気にもなれず、代わりに小説の一次創作をするときにペンネームとして使っている「古月のぎ」という由緒正しい名義を使うのもしっくりこなかったところ、折衷案的に「可想場のぎ」としてみてはどうか、と考えたもののこれもしっくりこなかったところで「可想場のぎ」の母音以外をすべてスライドすることで現れた文字列を気に入った、というような経緯があります。鳩とか「うた」とか「たより」とか入ってるし。けれどもこのこだわりもいまとなっては自分でもあまり理解できなくて、可想場でいいんじゃないかなぁという気持ちもある。なので次にカバーアレンジとかオリジナル曲みたいなものを投稿するときには可想場の名前で投稿する可能性が高いです。マルチな活動を行うクリエイターの方々のある種の決まり文句とも言える「一見ばらばらに見えるかもしれない私の活動はすべて私のなかでは確かにつながっていて――」というような感覚は私にはまったくなく、有機的で統一的な「私」というものをあんまり信じていない。哲学もDTMも小説も音MADもその他諸々も全部ばらばらにそれとして存在していて、ひとつの名前のもとに複数の(相互に全く関連も連続性もない)プロジェクトを走らせるのはノイズにしかならないという気持ちもある。さいきんは半ば強引に「可想場」にするようにしているものの、昔からたとえばソシャゲのプレイヤー名やRPGの主人公の名前に毎回必ず別の名前をつける、みたいな変なこだわりがあったし、可想場という名前自体もTwitterのスクリーンネームを日替わり・週替りで変えていたときのひとつを気に入って長く使い続けているというだけだという話もある。そういう様々な理由から鳩雨という名義が必要だと感じたのかもしれず、案外根が深い問題なのかもしれないけど、でも本当にどうでもいいこだわりのようにも思う(これを読んでいるひとの9割はそう感じるだろうのと同じ程度に)。

アレンジについて

基本は全体の耳コピを下敷きとして、ピアノやドラムにちょっとしたアレンジを加えたりピアノソロを追加したりました。BLUE GIANTの映画を劇場で3回見た直後くらいの時期だったので、おそらくその影響がそこかしこにある。あとスネアの\ カーン! /はPONTA BOXのConcreteという曲のオマージュです。1サビ後のピアノソロを作って「勝ったな」という気持ち(※これは1曲通しでリアレンジが完成できたらいいものになりそうだ、という確信めいた感覚)になったものの、2ソロは同じくらいの盛り上がりが欲しかったので1日くらい悩んだ記憶があります。マウス打ち込みのメリットとして、インプロをインプロしなくてよいというものがあるんですね

上記のとおり「あえて」のアレンジもいくつか積極的に盛り込んだものの、それはそれとしてかなりの耳コピミスはあると思います。楽器も弾けないうえに音楽理論が何ひとつわからない(この曲の調すらわからない)ため…… 原曲で聞こえたとおりに一応鳴ってはいるものの全然あってんのかなこれみたいなコードがたくさんある(※例↓)ので、いまだに怖いところがあります。

使用音源とか

ピアノ音源:Addictive Keys西島尊大さんが原曲で使ってる(確か) HALion Sonic SEのヤマハのピアノでもよかったんですが、音の方向性が似ていてコンプでも潰れすぎずにパンチも出しやすく表現力もあるADにしました。そのためだけにCubaseを起動するのが面倒すぎるというのも、ある。RavenscroftとかPIANO Premier Gみたいな個人的に好きな音源も含めていろいろ試した結果これに落ち着いた記憶があります。でも音源が変わると(あるいは、各ノートのベロシティのわずかな差でも)同じコード、同じ音を鳴らしても上手くサウンドしなくなったりするので難しいですよね。難しかったです。

ちなみにこの音源は昔のTreowさんが使ってた音源なので主にそれが理由で好きな音源です。そういえば調べてもTreowさん本人含めだれもAD Keysを使ってるって明言はしてないんですが、これを使って耳コピしてみるとまったく同じ音になるんですよね。好きなボカロPの曲を好きなボカロPが使ってた音源でカバーするとコラボしたみたいな気持ちに勝手になれて…嬉しい! みたいな気持ちも音源選定に影響しています。今回は全然Treowさんっぽい音作りはしてませんが……

ドラム音源:BFD3

これしか持ってないため…… 原曲のスネアは派手だけど重心が高い感じなのでちょっと重心低めで芯のある感じに、だけど派手な感じにっていう音作りを心がけた気がします(朧げ) ラストの大暴れの箇所は原曲の通りに打ち込むとBFDだと逆にかなり嘘くさくなってしまったので、好きにした方がいい感じになるかと思って好きにしました MIDIみたら最後の部分はほぼ1ミリもグリッドに沿ってなくて怖かったです 地味だけど2番サビ前でタムのリムクリックをしてるアレンジ部分が気に入ってます あと16bitモードで作業してから24bitにしてレンダリングしたらなんか質感これじゃないんだけど…って気持ちになったりしたので気をつけた方がいいと思います

ベース:MODO BASS

無料版とはいえ2のSCの方が音がいいのでそっちにしようかと思ったものの、なんか動作が不安定だったので無印にしました

マスタリングについて

たぶん日・月・年を跨いで数百回くらいやり直してるんですが、投稿前の一週間くらいでも数十回直しました。せっかく投稿するなら万全にしたいのでノーマライゼーションについてもようやく勉強して、完全に理解しました。理屈を理解しただけでマスタリングが上手くなったわけではないものの、LUFSやLRAといった数字を見ながらマスタリングができるようになってめちゃめちゃ勉強になりました。もちろん数字も一つの材料で結局は音がすべてだなという気づきもあったのですが、数字も判断のひとつの指標にできるようになったのはかなりの進歩を感じます。また、YouTubeのノーマライゼーションの基準になる-14LUFSで書き出したものと-11LUFSで書き出してゲインを-3dBしたものをリアルタイムで切り替えて聴き比べても私の耳では聴覚上の差はまったくなかったので、「①単純なゲイン稼ぎは無効になる(ノーマライゼーションの前提)」し、①を前提としてよく言われる「②ノーマライゼーションされない-14LUFSあたりでマスタリングすればヘッドルームも確保されてよりダイナミクスもはっきりわかる『いいマスタリング』になる」という意見も案外そうでもない、という2点がわかったのはよかった。要するに、けっきょくより大事なのは同一のLUFSでマスタリングされているのに片方は大きく聴こえる、あるいはLRAが大きい(ダイナミクスがある)ように聴こえるといった差を生み出す技術なわけで、それって曲全体を通したミックス(音作り、音像、トランジェント、パン等の設計)や楽曲構成による音量コントロールだったりなわけで、全部の要素が大事なんですね……という気づきがありました。険しい道のりがそこにはある。今回は気づきをもとに初めてOzoneのオートメーションを書いたりしてます西島尊大さんについて

ファンなんすよね…… これは手元にあるCDを集めたら案外たくさんもっていてびっくりした図です。厳密にコンプはしてないし、持ってるのになぜか見つからなかったものもある(『10< -More than 10 minutes of journey-』とか)ので全部ではないのですが。

ファンなんすよね…… これは手元にあるCDを集めたら案外たくさんもっていてびっくりした図です。厳密にコンプはしてないし、持ってるのになぜか見つからなかったものもある(『10< -More than 10 minutes of journey-』とか)ので全部ではないのですが。私は2015年ごろにk_zero+AさんというボカロPを知ってものすごい衝撃を受け、そこからTreowさんや西島尊大さん、Lemmさん、紅松弥知さん……といったボカロPやジャズ、プログレなどを聴くようになった経緯があった。(いまからすると10年前とかなので結構長くファンのような気もするのだけど、どの作曲家の方も2011年前後に多くの作品を発表して確固たる地位・評判を築いていたのでかなり後に知った新参者だという感覚はいまだに拭えない。)そういった経緯もあって、西島尊大さんの曲は間違いなく当時中学・高校生くらいだった自分の「好みの音楽」像の形成にものすごい影響を与えた存在だった。Monographは作曲・編曲の分担(西島尊大さんが作曲でLemmさんが編曲、あるいはその逆、の曲が半々くらいで構成されていて、内訳は数年公開されていなかった)を全曲当てられた程度には聴き込んだし、RAVEN WORKS VOCAL WORKSが出たときにはBandcampの購入メッセージで「めちゃめちゃファンです自分も頑張ります」といったようなよくわからないメッセージを送った記憶もある。結果は推して知るべしというか、少なくとも今回の投稿に至るまでDTMに関してはとんと成果を挙げられなかったのですが……

今回の投稿にあたって、原曲の「哀愁称えた表情して どうしたの」という歌詞が「哀愁湛えた」ではないかと思い、MVに歌詞を表示するにあたっては正しい歌詞を表示したいと思って非常に恐縮ながらご連絡させていただいたところ、「湛えて」が正という旨を快くお返事いただき、本当にありがとうございますという気持ちになりました。投稿した際にもご連絡したところお聴きいただけて、本当にありがとうございます(2)という気持ちになりました。

帰省する予定と偶然ちょうど噛み合ったので、4/27のM3に参加してサインをもらうことができたのもとても嬉しかった。帰省(投稿)のデッドラインが直接にM3の開催日とあたっていた格好だったため、前日に自分の曲のアレンジを投稿したひとが急に会いに来るという西島さんにとっては非常に不気味なシチュエーションになってしまったのではないかと思うものの、ピアノの音を丁寧に取ってもらって嬉しい、自分も刺激を受けた、というような望外のお褒めの言葉もいただき、大変嬉しかったです。今後もがんばるぞ! という気持ちになりますね。

イラストについて

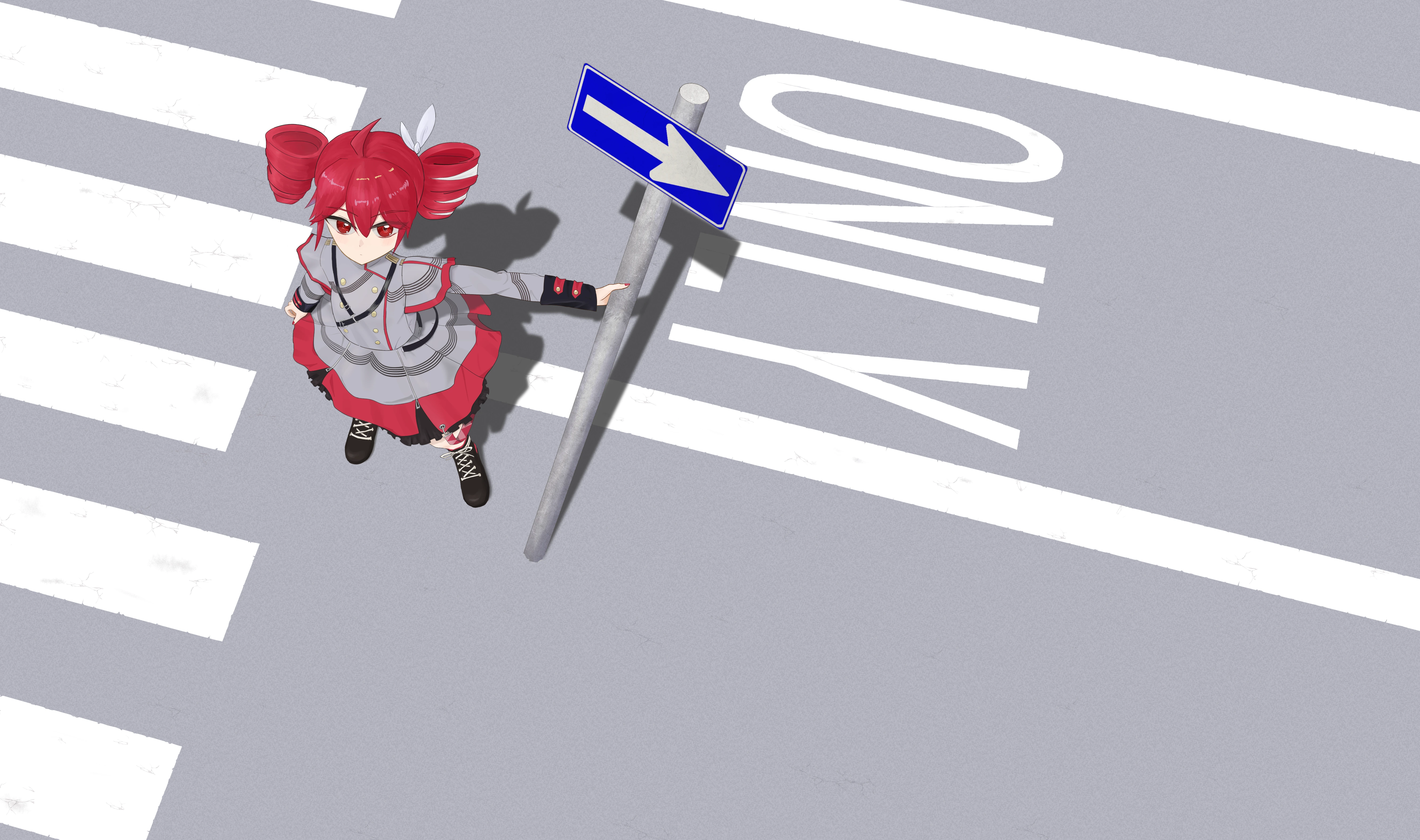

画像サイズが大きすぎてTwitterにもきれいな画質で上げられてなかったので、ここに載せておきます。実際の動画ではこれに多少ビネット等の加工を入れているので、まったく加工していない状態だとだいぶ味気ないイラストに見えるかもしれない。

画像サイズが大きすぎてTwitterにもきれいな画質で上げられてなかったので、ここに載せておきます。実際の動画ではこれに多少ビネット等の加工を入れているので、まったく加工していない状態だとだいぶ味気ないイラストに見えるかもしれない。原曲MVからの連想もあって「交差点にテトが立っている俯瞰の絵」というテーマが浮かんで、ニューヨークあたりの交差点の画像をいろいろ漁ってみて、雰囲気を掴んでからMMDでテトのポージングとカメラ操作をして、グリッドを参考に横断歩道やいろいろを描いていった。3Dのデッサン人形としてテトのMMDモデルがなければ流石にこの俯瞰視点のイラストは作れなかったと思うものの、あくまで参考にしかならないので、あれば描けるというわけでもない(イラストの印象を決める顔は参考にできないのはもちろん、モデルにはテトの服飾の五線譜がなくて自分でアタリを取らないといけなかったり――この五線譜が本当に難しい!、陰影や服の皺はそもそもMMDでは参考にならないし、寸胴にならないように身体のバランスでもモデルを参考にしすぎない必要もあった)というのは若干想定外で、モチーフも構図もポーズも1日目で決まったわりにとにかく時間がかかった。

冒頭でも書いた通り、ちゃんとキャラクター絵というものを書いたことがなかったのでとにかく試行錯誤を繰り返した。2週間ちょっと、毎日数時間クリスタと向き合ってイラストを描き続けるというやったことのない体験をして、結果描き上がったイラストはというと、もちろん絵が上手い人がワンドロしたもののほうが魅力的だろうし、あるいは最近のAIが描いたほうが魅力的なイラストに映るかもしれない。ただ、AIはともかく、よく言う話として、絵が上手い人の作成時間にはそれまでのすべての絵を描いてきた時間がプラスされているわけで、それでいうと合計2週間強のイラストとしてはまあ、悪くはないのかなと思う(取り立ててよくもないにしろ)。たとえばアスファルトの質感はどうしたらいいかなと思ってパーリンノイズを入れてみたり、影はざっと描いたものをガウスぼかしするとそれっぽいね、だとか、服の皺感はどう表現したらいいのかだとか、革靴はこういう構造になってるんだなとか、横断歩道は一度きれいに作図してから消しゴムツールでちまちまと削ると劣化の感じが出せるな~だとか、そういう細かい技術や対象への深い理解であらゆる創作物はできあがっていて、今度まったく同じイラストを描くなら2週間もかからないかもしれないし、もっと上手く、魅力的になっているかもしれない。そうやって上達していくのだと思う。

気づいたこととして、イラストの上手さは楽器演奏の上手さに似ている。とりわけ、どちらもデジタルでは審美眼があれば擬似的に「上手さ」に近づくことができる、という点において。どういうことかというと、楽器演奏もイラストを描くのも、審美眼とそれを可能にする技術でできていて、たとえば演奏なら音色とかタイム感、フレージングといった個々の要素に対する審美眼と、それを可能にする身体的な技術の両面からなっている。そして、楽器をリアルタイムで演奏することが求められる状況であれば地道な反復練習や鍛錬が求められるところ、リアルタイム性(身体的な技術)が求められない打ち込みにおいては、前者の審美眼(これじゃない!)が十全に備わっていれば、理念的には、無限に修正を繰り返すことで実際に上手い人の演奏(あるいはそれに近い演奏)を作り出すことができる。同様に、イラストにおいても、端的に上手い線を描く、だとか一発でノートに油性ペンで絵を描く、というような経験に由来する(身体的な)手の迷いのなさは模倣が難しいものの、色の選び方、モチーフ、コンポジションといった個々の(少なくとも直接的に身体的ではない)範囲においては、これじゃないという審美眼や細かいアンドゥリドゥの繰り返しで、絵が上手い人が一瞬で描くイラストにかろうじて近づくことが可能かもしれない。もちろん、審美眼と技術はあらゆる創作の両輪であって、技術の集積が無意識に身体を動かす・筆を次に動かす動因になることもあれば、身体的なフィードバックからしか得られない審美眼も当然ある。けれども、創作側にリアルタイム性(一回性)を求められないデジタルという領域において、とりわけ鍵を握るのは審美眼だろうと思う。

そしてこの審美眼は鑑賞体験においても鍛えることができる。なんでも一度作ろうとしてみるとそれまで自明に見えていたものがまったく技術の賜物であることがわかるようになるもので、たとえばイラストを描いていた期間はとにかく公式の設定画の三面図やほかのイラストレーターの方の描いたテトとにらめっこし、どうしてこう描けるのか、このように描かれているのかということをずっと考えていた。何かを下手の横好きであっても一度は真剣に作ってみれば、それまでは見過ごしていたよさがわかるようになったり、そのよさを語れる言葉が実感とともに増えるようになる。絵の参考にと、Twitterでいいと思った絵を描く人を非公開のリストに入れるようになったのだけど、この絵を描いていた期間で100人くらいになって、現在では350人とかになっている。世界が豊かになってとどまることを知らない。どうしよう。今度はどこに行こう。